- 小学一年生が計算カードアプリで学習するメリット

- 小学一年生におすすめの計算カードアプリ

- 計算カードアプリ以外の選択肢

小学校に入るといよいよ足し算・引き算が始まります。得意な子は特に苦労もせずにできていきますが、苦手な子はいつまでたっても指を使わないと計算できなかったりもします。

親はなんとかしてあげたいと思うんですが、苦手な子に限って家で計算練習はしたがりません。当たり前ですよね、誰だって苦手なことに取り組むのは嫌なものです。

しかし実は今回紹介する計算カードアプリを利用すれば、苦手な子でも楽しみながら計算練習ができて、いつのまにか計算ができるようになるんです。

我が家にも小学校一年生の女の子がいるんですが、計算が苦手だと言うので計算カードアプリで遊ばせたら、知らないうちに計算できるようになっていました!

ということで本記事では小学一年生向けのおすすめ計算カードアプリ4つを紹介します。

この記事を書いている私は、もともと小学校で10年間ほど教師をしていました。計1,000人以上の子に算数を教えてきましたので、その経験が少しでも記事を読んでくれる方に役立つと思います。

小学一年生におすすめの計算カードアプリ

今回紹介する計算カードアプリは次の4つです。

- ひよこ暗算 → ちょっと難しい計算にも挑戦したいお子さん向け

- 親子で計算 (けいさん) カード → 学校で使っている計算カードの代わりを探しているお子さん向け

- ひよこ暗算 → 学校の計算カードの代わりで、ゲーム性がないアプリを探しているお子さん向け

- 脳トレアプリ 計算力トレーニング → 親子や兄弟で競い合って盛り上がりたいお子さん向け

ひよこ暗算

選択できるモードは次の4つです。

- たし算

- ひき算

- かけ算

- わり算

それぞれに難易度が8段階あり、かなり幅広いお子さんに対応できるようになっていますね。また、お子さんが熱中する要素が各所にちりばめられているのが特徴です。

- アニメーションが豊富

- 連続で計算に成功できた数が「○連鎖♪」と表示される

- 正解するたびに時間が伸びて、レベルがアップする

- 時間が0になると結果が点数で表示され、ランク付けされる

ゲーム性がかなり高く、お子さんが楽しんで計算に取り組めるでしょう。

ただし計算を解くたびにレベルがアップして計算内容も難しくなっていき、いずれは間違えるタイミングがきます。そのため、お子さんによっては難しい問題が嫌になったり、間違えることに悲しくなってしまったりする子も出てくるかもしれません。

ちょっと難しい計算にもチャレンジしたいというお子さんにおすすめのアプリですね。

親子で計算 (けいさん) カード

このアプリでは次のモードが選択できます。

- 足し算

- 引き算

- 掛け算

余計なアニメーションなどはほとんどなく、動きが軽快なうえに、初めて触っても迷う部分が1つもないくらいに操作性も高いです。非常にシンプルな計算カードアプリといえます。

しかし高機能な面もあり、問題数や難易度を選べたり、3つの数字の計算もできたりするなど、かなり幅広いお子さんに対応できるように作られています。

答えの入力する場所はなく、紙で作られた計算カードと同様に声で答えていきます。答え終わるとかかった時間が表示されますが、記憶等はされません。

学校で使っている計算カードの代わりを探していて、さらに難しい問題にも挑戦したい場合にはぴったりでしょう。

2021年2月現在、アプリがダウンロードできなくなっています。

とっても良いアプリだったのに、残念です。

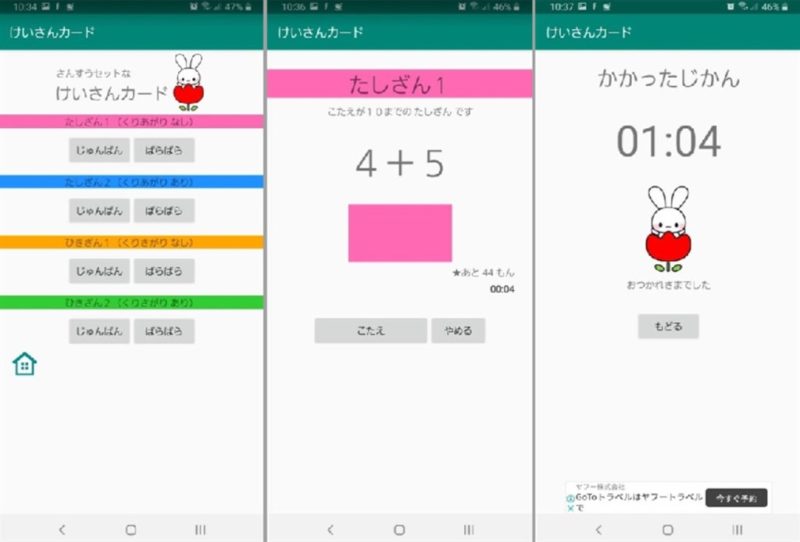

けいさんカード

学校で使う計算カードにもっとも近いアプリといえますね。初めに次のモードから選択して始めます。

- たしざん (くりあがりなし) じゅんばん・ばらばら

- たしざん (くりあがりあり) じゅんばん・ばらばら

- ひきざん (くりあがりなし) じゅんばん・ばらばら

- ひきざん (くりあがりあり) じゅんばん・ばらばら

答えの入力はなく、口で答えた後に「こたえ」のボタンを押して確認することになります。問題数は45問で、ほぼ学校の計算カードと同じです。

45問解き終わると、最後にかかった時間を表示してくれます。時間計測の手間が省けますね。過去の記録を覚えておく機能はありません。必要なら自分でメモするか、記憶しておく必要があります。

学校の計算カードの代わりで、ゲーム性をなくしたアプリを探している人にはぴったりです。

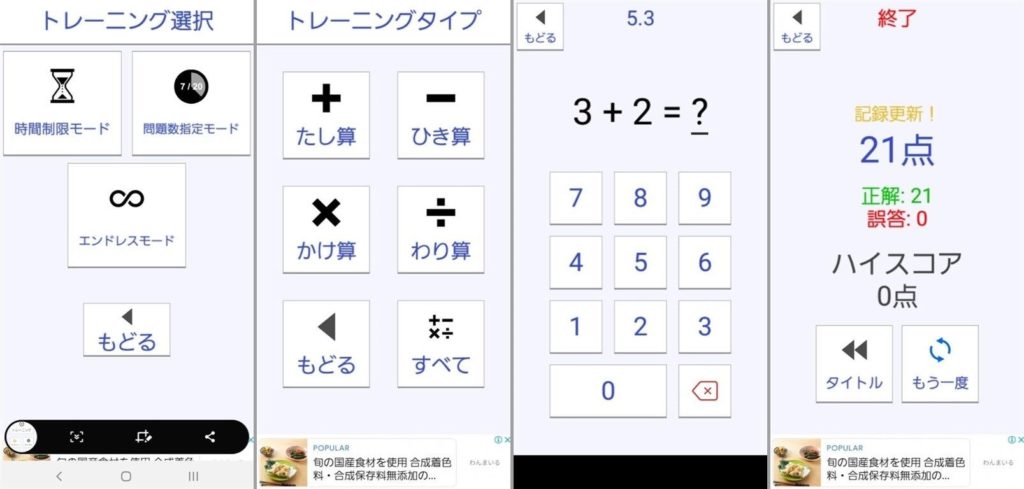

脳トレアプリ 計算力トレーニング

計算を習熟させるという目的ではなく、脳トレをねらったアプリになります。次のモードを選択できます

- 時間制限モード

- 問題数指定モード

- エンドレスモード

「足し算」「引き算」「掛け算」「割り算」「複合」の5種類から計算方法が選択でき、さらに難易度も5段階で選べるため、大人から子どもまで楽しむことができる計算カードアプリです。

「複合」は大人でもちょっと難しいですよ。いい頭の運動になります。

計算カードを解き終えた後には得点が表示されて最高記録が残るため、親子や兄弟で一緒に競うと盛り上げるでしょう。また一年生に限らず小学校高学年や中学生もためにあるアプリといえます。

小学一年生が計算カードアプリで学習するメリット

小学一年生が計算カードアプリで学習するメリットには次のようなものがあります。

- 計算カードアプリで遊んでいるうちに数字に慣れる

- 自分のがんばり具合がすぐに結果として分かる

- ゲーム的な要素で楽しく続けられる

- 時間の面でも費用の面でも負担が少ない

どれも計算カードだからこそのメリットといえます。ではそれぞれについて詳しく見てみましょう。

アプリで遊んでいるうちに数字や計算に慣れる

多くのお子さんにとって、スマートフォンやタブレットのアプリは「遊ぶ物」という感覚が大きいです。だったらこれを利用しない手はありません。

ほとんどのアプリは易しい問題から新しい問題へと難易度順になっています。そのため易しい問題でどんどん遊ばせましょう。すると易しい問題でも解けると嬉しくて、もっと遊びたくなります。

どんどんアプリでの遊びを繰り返していくうちに、自然と数字や計算に慣れることができるわけです。

自分のがんばり具合がすぐに結果として分かる

子どもがゲームに熱中する理由の1つにがんばり具合の結果がすぐに分かる点が挙げられます。子どもは良い結果がすぐに分かると、嬉しくてもっとやりたくなります。

しかも親が言う「正解!」というセリフよりも、画面の中で派手なアニメーションと音がついた「正解!おめでとう、よくがんばったね!次も頑張ろう!」というセリフの方が、よっぽど新鮮で次への意欲もわきます。

また点数やランキング表示などもすぐに分かり、今までの結果を更新したり次のステージに挑戦できたりするとなれば、やる気がでない子の方が少ないでしょう。

ゲーム的な要素で楽しく続けられる

計算カードアプリの中には、ゲーム的な要素が多く盛り込まれたものもあり、子どもの意欲を高めてくれます。例えば、次のようなゲーム要素です。

- 剣や盾を持った主人公が現れ、名前を設定できる

- 宝物を探す冒険に出発する

- 冒険の途中にモンスターが現れ、計算することで攻撃できる

- モンスターを倒すと、経験値がもらえレベルがアップする

- 一定回数モンスターを倒すと宝物がもらえ、主人公の見た目が変わる

- 一定レベルまで上がると、次のステージに進んでさらに強い敵に挑戦できる

例えば上のようなゲーム的な要素を盛り込んでやると、子どもにとってはただのゲームですよね。これなら熱中してやり続ける間に、100問や200問程度ならすぐに解いてしまうでしょう。

時間の面でも費用の面でも負担が少ない

もし塾に通わせることを考えると、親は送り迎えに時間を取られますし、子どもも決まった時間に塾に向かうために大きな時間の制約を受けます。

また学習教材を買ってやる場合、やる場所が限られます。教材がないとできないし、筆記用具が必要になる場合も多いでしょう。

しかしスマートフォンのアプリならいつでもどこでもスマートフォンさえればできます。例えば、病院の待ち時間とか、食後の休憩中など、空いた時間を有効に利用できるでしょう。

しかも多くのアプリは無料で配信されています。わざわざ高いお金を払う必要はありません。

計算カードアプリ以外の選択肢もある

ここまで計算カードアプリを紹介してきましたが、計算カードアプリだけでは付けられない力も多くあります。計算を問題の場面に合わせて活用する力や、書く力などはどうしても付けられません。

そのため他の選択肢を考えるのもとっても大事なことです。場面に応じて複数の教材を積極的に活用していくことが、子どもの学力を付けるうえでもっとも有効なことでしょう。

学習教材

家庭で習慣付けができれば塾などに比べて割安で、とても大きな力になります。ぜひ積極的に活用していきたいところです。

学研

足し算・引き算を定着するだけでなく、毎日少しずつやることによって学習習慣を付けることを目的とした教材です。

難易度はそこまで高くないため、初めて教材を買うのに適しています。一冊やりきるのも難しくないので、子どもの自信につながります。

我が家でも小一の長女と保育園児の次女がよくお世話になっています。

算数以外にも種類がたくさんあって、やりたいものを選べますよ。

勉強のアプリが付属しており、学習した内容やページ数を点数することで、キャラクターを育てられる機能があります。アプリと問題集の両方を使いながら、楽しんで学習を進められるでしょう。

難易度や教科もたくさん用意されています。

うんこドリル

うんこをモチーフとしてドリルです。どこの本屋さんにも置いてある人気シリーズですね。下のドリルは文章題のもので少し難しいですが、かんたんなものもあります。

うちの子はゲラゲラ笑いながらやっていました。女の子なんですが・・・。

小一の長女の一番のお気に入りの問題集は、この「うんこドリル」です。

小学校にあがる前から定期的に購入して、やっています。ページ数もそこまで多くないので、かんたんにやりきれますよ。

教科や内容も豊富に準備されています。以下にリンクを載せておきますので、ぜひお子さんにあった内容のものを選んであげてください。

オンライン塾

どうしても学習が身についていかないという場合は「オンライン塾」という選択肢もあります。「オンライン塾」とはまだ始まったばかりの、自宅で塾のような学習ができるという新しいシステムです。

担任の先生がついて電話やビデオチャットを使いながら、勉強を教えてくれます。勉強した内容はメールで親に連絡されるので、どこに困っているのか、どれくらい進んでいるのかが把握できますよ。

なかでも下のリンクの「松陰塾」は1994年内閣総理大臣許可 日本青少年育成協会の教育コーチング認定校に指定されている有名な塾で、費用も比較的安くなっています。オンライン塾のならに通う必要もなく、夜遅くに子どもだけで出歩く必要もないため、おすすめですよ。

家庭教師

やっぱり先生が近くにいた方が安心できるという親さんや、優秀な先生に教えてもらいたいという方もいるでしょう。そういった時は家庭教師も選択肢にはなるでしょう。

場所によっては無料で体験できるところも多いです。お子さんに合う合わないもあるため、実際に依頼する前に体験してみることをおすすめします。

小学一年生には計算カードアプリを使って楽しく学ばせよう

本記事では小学一年生向けの計算カードアプリを紹介してきました。

もちろん一年生の大事な時期で計算をバッチリにしておくことはとても重要です。しかし計算を習得させるために無理やり勉強をさせたり、大きな声でどなって勉強させたりするのは正解とは言えません。なぜなら怒られてきた子は「勉強はつらいもの」という意識が働くようになるからです。

一年生の間はそれでもいいかもしれませんが、中学高校とつらいと感じたものに自分から取り組むことは容易ではありません。長い目でみると、親は強く言いたいところをグッと我慢して、子どもにやってよかった、頑張ったらほめてもらえたという成功体験をさせるべきなのです。

入り口はスマホのアプリでも問題ありません。ぜひ子どもの長い将来を見据えて計算練習に付き合ってあげてほしいと思います。